- 留学ブログTOP

- 国から記事を探す

- カテゴリから記事を探す

留学で役立つ!英語論文・アカデミックなレポート課題の書き方まとめ | ロンドンOLの大学院生活#5

ロンドン大学バークベック・カレッジは、ロンドン唯一の夜間大学。200以上の学部・大学院の授業が夜間に行われています。「キャリアにブランクを作らずに学びの機会を得られる学校」として、多くの社会人学生が通っています。

私は駐在員としてフルタイムで働きながら、週に2回、バークベック・カレッジで、International Marketingの修士課程を学んでいます。

留学を開始し最初の学期が昨年12月中旬に終わり、授業内容や課題への反省点が見えてきました。連載5回目の今回は、私が苦戦した英語での論文・レポート課題の書き方についてお話できればと思います。

私のイギリス留学中の経験を交えつつ、

- ・レポート課題の内容と配点

- ・レポートの書き方(構成、手順、調べ方、表現、引用のルール)

- ・イギリスの大学の採点基準(Distinction、Merit、Pass、Fail)

をまとめてご紹介していきます。これから海外の大学や大学院に留学する、もしくは留学中の方でレポートの書き方に悩んでいる方は是非読んでみて下さいね。

レポート課題の内容と配点

私の通っている大学院での専攻はInternational Marketing。マーケティングの中でも、国際戦略に焦点を置いた授業をとっています。

1学期目はその基礎として、マーケティング経営・マーケティング戦略を履修しました。2科目とも中間レポートでの評価が40%、試験が60%の評価でした。個人提出かグループレポートかは、科目により異なります。

レポート課題の内容は、どちらの授業も「特定の会社を、授業で履修したフレームワークを用いて分析し、今後のマーケティングの方針や施策を考える」という内容でした。

ワード数については、おおよそ2500ワード〜4000ワードなど、科目や評価方法(レポートのみか、レポート+試験かなど)との兼ね合いでも変わります。

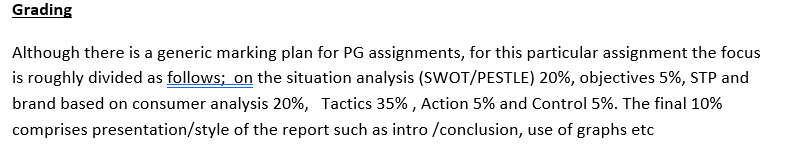

レポート課題のInstruction。論じる内容や配点は細かく説明してもらえます。

大学でのAcademic Support(基礎学力養成講座)について

はじめて海外の大学で課題に取り組むのは、少々不安な方もいるかと思います。

私の大学では、正式に合格したあとにアクセスが付与される学生用のポータルサイトで、英文レポートの書き方について学べるAcademic Support(基礎学力養成講座)を受けられます。

クリティカルシンキング、リーディング、アカデミックライティングなどのHow toが無料で公開されており、こちらの内容は随時キャンパスでも全学生を対象にレクチャーが行われています。

海外の大学では、こうしたアカデミック・ライティングをサポートするサービスや制度があったりするので、ぜひご自身でも調べてみて下さいね。

学生がアクセスできるAcademic Supportのトップページ

英語での論文・レポートの書き方

ここでは、英語でのアカデミックなレポートを書く方法について具体的に解説します。構成、手順、調べ方、表現、引用のルールの観点でそれぞれ順を追って見ていきましょう。原則は日本語の論文・レポートと変わりません。

論文・レポートの構成は3部構成

英語でのアカデミックなレポート・論文は、多くが下記のように導入、本論、結論の3部構成です。

Introduction(導入)

導入部ではエッセイで取り扱う内容と、そのリサーチ方法について、簡単にまとめます。

全体の約1割。

Body(本論)

本論では目次やIntroductionで触れたパラグラフを順番通りに追い、全体を通して主張したい意見・そこにたどり着く根拠を議論します。

全体の約8割。

Conclusion(結論)

結論では、本論を振り返りレポートの主旨をまとめます。

全体の約1割。

本論で論じる内容については、担当教授からかなり丁寧に指示があります。また課題についての質問は授業の休み時間の間だけでなく、メールでも受け付けてもらえ、日本での学部時代より教授と学生との距離の近さを感じました。

論文・レポートを執筆する手順

レポートを書くにあたり、必要なプロセスは下記の通りです。

(1) Analyse the question:課題を理解する

まずはレポートで取り扱う課題テーマや内容について正しく理解します。

(2) Read and research:リサーチを行う

次に課題についてのリサーチを行います。課題大学の図書館や、大学が提携している調査会社のデータベースなど、信頼できる情報源を利用します。

(3) Write an essay plan:構成を考える

ある程度リサーチが進んだところで、レポートの構成を詰めていきます。箇条書きで1〜2ページ。各項目の主旨とその補足資料を書き出し、ドラフト前のガイドとして使用します。

(4) Write a first draft:初回ドラフト

文法・引用などの細かいルールは気にせず、構成をもとに流れを重視して全体を書き出します。

(5) Revise, edit and proofread:見直し・修正

初回ドラフトをベースに見直しと修正を繰り返し、最終版を作ります。

(6) Check references and citations:参考文献・引用

最後に、参考文献と引用を正しく表記します。

論文・レポートの調べ方

論文やレポートに使用する参考文献は、当然ながら信憑性のある情報源であることが求められます(本・教科書、学会誌、ビジネス誌・業界紙などの記事、信憑性の高いメディアや調査機関の記事・データなど…)。

大学の図書館にあるデータベースからは、所蔵されている本だけでなく、学会誌、ビジネス誌・業界紙の記事も検索・表示できるようになっています。

また学生は大学の提携している調査会社(私の大学の場合はMintel, Euromonitorなど)のデータを使用できるようになっていて、最新の市場動向や諸々の調査など、質の高い情報に家のパソコンからでもアクセスできます。

学部時代を過ごした日本の大学ではこういった調査会社との業務提携をしておらず、基本的にレポートに関係しそうなタイトルの本を読みながら、使いたい情報をピックアップするしか情報収集できなかったので、欲しいデータをオンライン上でできることによってレポートの作成がとてもはかどりました。

使用する英語表現やワードについて

レポートに使用される言葉は、適度な長さに区切られている単刀直入でわかりやすい文章を書くことが推奨されます。

Contractions(Can not→Can’tなどの短縮形)、Abbreviation(例えば=e.g.などの略語)は避けます。

またイディオムや比喩、複数語からなる表現をさけ、1語で的確に表す単語を使うようにします(Think outside of the box → innovation / go up and down → fluctuateなど)。

ほとんどの学問において、レポートは調査結果に基づいた客観的でフェアな考察である必要があり、主観らしい印象を避けるためI、myなどの使用は避けます。レポートの内容に焦点を置いて、下記のように表現します。

This report is divided into 5 sections

(NG例 : I divided this report into 5 sections)

This essay will discuss…

(NG例 : I’d like to discuss xxx in this essay)

※ 心理学やカウンセリングなどの対人のリサーチをする場合など、個人に研究結果が伴ってくる学問など稀ですが例外もあります。

英語論文・レポートでの引用ルール

日本の論文と同じく参考文献の記載や引用にはルールがあり、Harvard Style Referenceという方式を使っています。著者や発行年を記すのは日本と同じですが、名前やタイトルの表記にはアルファベット表記ならではのルールがあります(参考文献一覧では苗字+名前のイニシャル、タイトルはイタリック体など)。

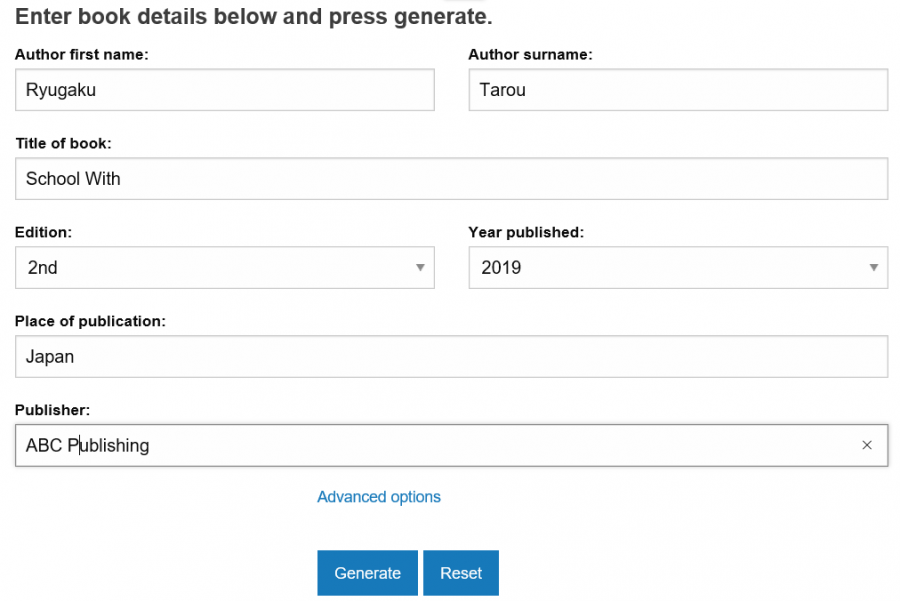

大学の友達が教えてくれた「Harvard Generator」は、必要な情報を入れると正しい引用ルールでコピーアンドペーストできる形にしてくれるので重宝しています。

架空の本を例にジェネレーターを使ってみるとこんな感じです!

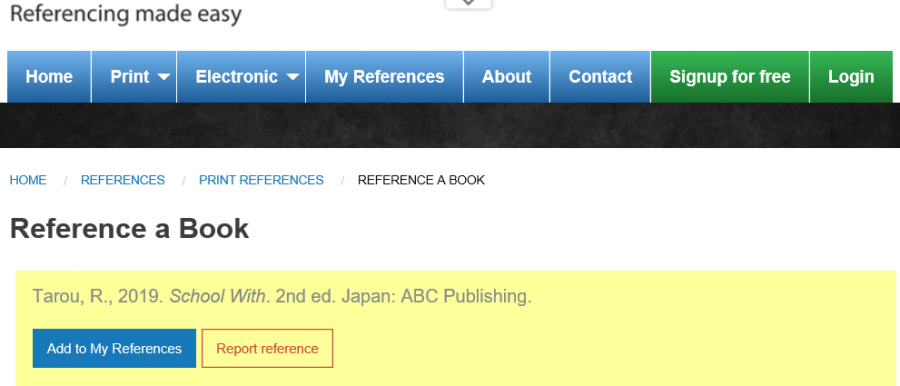

Generateをクリックすると、黄色い枠内にHarvard Styleで表示されました。これをコピーして、参考論文の文献リストに使用します。

参考文献や引用のルールは日本の大学でも指導を受けますが、イギリスの大学ではPlagialism(剽窃:他の文献の内容やデータ、言葉やアイデアを出典を言及せず自分の論文に使うこと)について、より厳しくルールが定められています。

イギリスの大学の採点基準

イギリスの大学では成績は下記のような評価です。細かいルールはもしかしたら学校によって違うかもしれませんが、他の大学出身の同僚や友人にも聞いたので、大きなズレはなさそうです。評価は4つに分けれています。

・Distinction(優)

70点以上。非常に優秀だった学生に与えられます。現地の同僚によると、「ネイティブでもかなり頑張らないと取れない」そうです。

・Merit(秀)

60〜69点。日本で60点というとあまりよくない印象を受けますが、イギリスでは平均より出来がよい場合のグレードだそうです。

・Pass(可)

50〜59点台。

・Fail(落第)

49点以下だと単位を取得できないので、追試を受ける必要があります。

全コースを通してDistinctionやMeritで卒業できた場合は卒業証明書に記載され、履歴書の学歴欄にも書くことができます。Passの場合は履歴書への記載はしません。

そのためDistinctionやMeritを取ると、博士号や就職活動などでアピールポイントになりますが、単にPassで卒業した場合も明白になります。そのため「なるべく良い成績を取りたい」という気持ちが強い学生が日本より多いように感じます。

レポートや試験の結果は、学生専用のポータルサイトで発表されます。私の初めての学期は、Marketing Strategyのグループレポートは62点、Marketing Managementの個人レポートではDistinctionの70点を取れました!

担当教授からは、細かいフィードバックや今後の改善点をいただきました。日本の学部時代は卒業論文すらこんなにしっかりコメントをしてもらったことがなかったので、ここまで具体的な評価や改善点を指摘してもらえてありがたかったです。

課題の大変さについて

第3回の記事でもお話したグループ発表での失敗から、必死で書き上げた個人のレポートでDistinctionを取れたことは、大きな達成感とこれからの自信につながりました。

これがビギナーズラックで終わらないように、次の学期も頑張りたいと思います!

連載第3回の記事は以下から↓↓

過去の連載記事一覧はこちら↓↓

# ロンドンOLの大学院生活

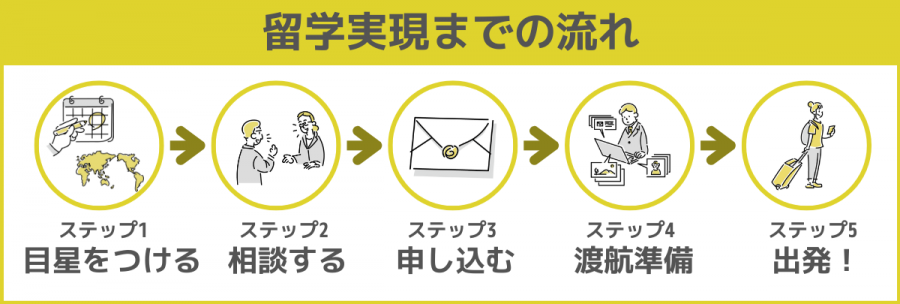

あなたはどのステップにいる?語学留学実現までの流れ

語学留学を具体的に検討するなら、まずは留学を実現するまでの流れを確認しましょう!留学準備では大まかに5つのステップがあります。

- ステップ1:目星をつける

- ステップ2:相談する

- ステップ3:申し込む

- ステップ4:渡航準備

- ステップ5:出発!

留学を思い立ったら、まずは渡航時期、期間、渡航先の目星をつけてみてください。

いつ、どれほどの期間、どんな国で留学するかイメージが持てると具体的な計画を立てやすくなります。

考えることが多い留学準備には、プロの伴走者を

留学へ行くとなると考えることはたくさんあります。

自分で調べてみたものの、ネット上ではさまざまな意見が発信されていて、何を信じていいかわからないまま、検討途中で止まってしまう留学生は多くいます。その疑問、無理に一人で解決せずに留学カウンセラーに相談してみませんか?

英語力アップに強い留学エージェント「スクールウィズ」

スクールウィズは英語力アップに強い留学エージェントです。

留学前の英語スクール「プレ留学」×「カスタム留学プラン」であなたの留学を、経験豊富なカウンセラーが万全の体制でバックアップ致します。

- 【スクールウィズが選ばれる7つの理由】

- 1. 「プレ留学」で事前学習もバッチリ!留学に必要な英語を短期集中で学べる

- 2. 留学生限定の無料コミュニティ「留学フレンズ」

- 3. 1万通り以上から選べる「カスタム留学プラン」

- 4. 経験豊富なカウンセラーによるベストなプラン提案

- 5. 代理店手数料0円&最低価格保証

- 6. 安心安全、充実の留学サポート体制

- 7. スマホで相談から手続きまで完結!

せっかくの留学を失敗してほしくない想いから、英語力を伸ばす独自のサポート、納得いくプランづくりに力を入れています。

いま英語力に不安があっても、しっかり準備するから大丈夫。留学で、憧れだった「英語を話せる理想の自分」を私たちと一緒に実現させましょう!

留学に対するご質問から、留学プランづくり、事前の英語学習、留学中のサポートまで対応しておりますので、ご相談お待ちしております。

新着記事

英語力アップの留学エージェントなら

スクールウィズ

- \初心者から上級者まで/

留学前の英語スクール「 」

」

留学シーンに合わせた英語を短期集中で学べる! - 留学の不安をワクワクに!

留学生限定の無料コミュニティ

「留学フレンズ」 - 「カスタム留学プラン」で

1万通り以上から自分好みの

プランが見つかる! - 経験豊富な留学カウンセラー!

英語力UPの留学プランを

ご提案 - 業界最安値!

代理店手数料0円&

最低価格保証でお得に留学 - 安心安全、

充実の留学サポート体制 - スマホで相談から

手続きまで完結!

無料留学相談する!

英語力を伸ばす「あなたにピッタリな留学プラン」を一緒に見つけましょう

\直接話を聞いて相談したいなら/

\まずは気軽に相談したいなら/

Google

Google